日能研において、サピックスや四谷大塚の「組分けテスト」に該当するのは、「学習力育成テスト」と「全国公開模試」です。このふたつのテストの偏差値がクラス分けに影響します。この記事ではクラス分けの仕組みやふたつのテストの内容や対策について紹介します。

日能研のクラス分けについて

日能研のクラス分けについて見ていきましょう。

テストごとに席替えの実施

日能研では学習力育成テストおよび全国公開模試のあと、席替えが行われます。成績上位者ほど席が前方になっていく仕組みです。日能研だけではなく、このように成績を可視化する仕組みを採用している中学受験塾はたくさんあります。生徒の競争心に火をつけて、モチベーションを高めようとする取り組みです。

頻度は二か月に一回もしくは一か月に一回

日能研のクラス分けの頻度は四、五年生で二か月に一回、六年生で一か月に一回です。学習力育成テストと全国公開テストの結果を受けて、基準偏差値から振り分けられます。

| 学年 | 実施頻度 |

|---|---|

| 4年生・5年生 | 2か月に1回 |

| 6年生 | 1か月に1回 |

学習力育成テストってどんなもの?

学習力育成テストの概要を見ていきましょう。

学習力育成テストの概要

四年生前期から始まるのが、学習力育成テストです。以前はカリキュラムテストと呼ばれていました。単元ごとの復習を目的に据えたテストで、四年生・五年生は各週、六年生前半は毎週、六年生後半は隔週の頻度で行われています。四年生・五年生は土曜日、六年生は日曜日に実施。基本的には、四科目または二科目の試験です。三科目受験を希望する場合は応相談となります。位置づけとしては頻度こそ異なりますが、四谷大塚の週テストのようなもので、出題範囲が明確です。

| 学年 | 実施頻度 | 科目数 |

|---|---|---|

| 4年生・5年生 | 隔週(土曜日) | 四科目または二科目 (三科目受験は応相談) |

| 6年生(前半) | 毎週(日曜日) | |

| 6年生(後半) | 隔週(日曜日) |

テスト時間と配点は

四年生だと、国語と算数はそれぞれ150点の配点で制限時間40分、社会と理科はそれぞれ100点の配点で制限時間25分です。五、六年生だと国語と算数はそれぞれ150点の配点で制限時間50分、社会・理科は100点の配点で制限時間30分とされています。

| 科目 | 配点 | 制限時間(4年生) | 制限時間(5年生) | 制限時間(6年生) |

|---|---|---|---|---|

| 国語 | 150点 | 40分 | 50分 | 50分 |

| 算数 | 150点 | 40分 | 50分 | 50分 |

| 社会 | 100点 | 25分 | 30分 | 30分 |

| 理科 | 100点 | 25分 | 30分 | 30分 |

振り返りができるという強み

学習力育成テストでは終了後、振り返りができるという強みがあります。テストのあとに振り返りの時間が設けられているため、自分の学びを「何が起きたんだろう?」「それはなぜ起きたのかな?」「じゃあ次、どうしようかな?」と何度も確認することで、自身の体験を学びに変えていきます。解きっぱなしではなく、振り返る時間を設けることで、学びのサイクルを構築しているのです。

DI学習支援システムで学力強化が可能

答案をデータ化し、採点をスピーディーかつ正確に行えるDI(デジタルイメージ)採点システムと、データ化された答案で学習をサポートするネットワークGSS(学習支援システム)が組み合わさったものが、DI学習支援システムです。必要なときにデータ化された答案を使って学力アップを図ることができます。

全国公開模試ってどんなもの?

全国公開模試の概要を見ていきましょう。

四大模試のひとつ

日能研の全国公開模試は四大模試のひとつとして知られ、受験生も12000人以上が受験する、規模の大きいものです。受験科目は四科目もしくは二科目。日能研に通う四年生以上は必ず受験します。もちろん、日能研に通う生徒以外も受験可能です。標準的な模試であり、多くの受験者を集めていますが、難関校を目指す子供にはやや易しい内容といえるでしょう。

時期ごとに模試の趣旨が異なる

模試の名称は時期によってさまざまで、目的によって変わっています。

小学四年生・五年生は「実力判定テスト」、小学五年生の12月には「PRE合格判定テスト」、小学六年生は「志望校選定」「志望校判定」「合格判定」「合格力実践」「ファイナル256」など多種多様です。

模試の時間と配点は

四年生の国語と算数の制限時間は各40分、配点は各150点です。理科と社会の制限時間は各25分、配点は各100点となっています。五、六年生の制限時間は国語と算数は各50分、配点は各150点。理科と社会は、六年生前半だと制限時間各30分、六年生後半だと制限時間各35分、配点はどちらも各100点です。

| 科目 | 配点 | 制限時間(4年生) | 制限時間(5年生) |

|---|---|---|---|

| 国語 | 150点 | 40分 | 50分 |

| 算数 | 150点 | 40分 | 50分 |

| 社会 | 100点 | 25分 | 30分 |

| 理科 | 100点 | 25分 | 30分 |

ファイナル256の時間と配点

ファイナル256だけはまた別で、国語と算数の制限時間は各40分、配点は各150点、理科と社会の制限時間は各30分、配点は各100点となっています。

| 科目 | 配点 | 制限時間 |

|---|---|---|

| 国語 | 150点 | 40分 |

| 算数 | 150点 | 40分 |

| 社会 | 100点 | 30分 |

| 理科 | 100点 | 30分 |

学習力育成テストと全国公開模試。それぞれの基本的な対策は

学習力育成テストと全国公開模試はどのように対策すればよいのでしょうか。

学習力育成テストの対策方法

学習力育成テストの対策は、日々の学習サイクルを確立させることです。授業を受けたあと、分からなかった箇所はすぐに質問に行きましょう。宿題でわからなかったところも、生半可な理解のままにしておくのはNGです。理解できるまで間違えた問題を何周でもやり直してください。学習力育成テストは二週間もしくは一週間ごとに行われる単元チェックなので、一日一日の取り組みが重要になります。

問題集の間違いを繰り返しやり直すことがなにより大切ですが、そうはいってもすべての問題を解くことができる子供は限られています。現時点での学力レベルによって反復しなければならない範囲は変わってくるので、その都度先生にアドバイスを求めましょう。

テストが終わればまたテスト、と次から次へとテストが押し寄せてくるのであわただしいですが、そのサイクルの中できちんと復習できないと成績は上がりません。サイクルを確立することを目指してください。

全国公開模試の対策方法

全国公開模試は範囲指定があるテストではないので、対策が難しいです。まずは、学習力育成テストで点数がとれなかった単元を中心に復習をしておきましょう。できるだけ遡って勉強しておいてください。テスト問題のやり直しは繰り返しているうちに答えが頭に入ってしまうものなので、類題も解くようにすることをおすすめします。

漢字や四則計算といった基礎もとりこぼしがないようにしておきましょう。漢字と計算は積み重ねなので、模試前になって慌ててやっても効果は薄いです。日頃からコツコツと積み重ねておいてください。

学習力育成テストと全国公開模試はどちらも日頃から取り組むことが重要!

学習力育成テストと全国公開模試。科目別の対策は

科目ごとにそれぞれの対策を見ていきましょう。

国語 学習力育成テスト対策は

まず、得点につながりやすいのは漢字の対策です。『計算と漢字』を使って、自身の漢字力をコツコツ毎日確認しておいてください。自己採点だととめはねはらいを疎かにしてしまうので、採点の際は大人に見てもらうとよいです。

読解は『栄冠への道』をやり込むことが必要です。授業や宿題で『栄冠への道』をやっているはずなので、間違えた問題を見直してください。たとえば、記述問題で間違えたのであれば、具体的に記述問題のなにを間違えたのかをチェックします。文末表現で間違えたのなら、設問内容とそれに合致した文末表現を選びます。

国語 全国公開模試対策は

全国公開模試の国語には、語彙を増やして臨みたいところです。読解文を解くにあたって、意味のわからない言葉が出てきたとき、「前後の文脈で推測してそのまま放置」する子供は少なくありません。たしかに試験本番では、知らない言葉に対して前後の文脈で推測することは大切です。しかし、日頃の読解ではわからない言葉は必ず調べるようにしましょう。語彙力を着実に増やしていかなければなりません。

記述問題は塾や家庭教師の先生による添削をしっかりチェックしてください。文末表現をはじめ、指摘された箇所でミスを繰り返さないようにしましょう。

学習力育成テストの答案も改めてチェックするとよいです。記述問題におけるミスは、その場限りのミスではなく多くの場合は繰り返してしまうミスだといえます。しかし、実際には原因を分析していない子供が多く、なかなか直りません。自身のミスの傾向を把握し、繰り返さないための取り組みが大切です。

算数 学習力育成テスト対策は

中学受験で一番苦労する子供が多い科目は、なんといっても算数です。学ぶべき内容が幅広く、頭に入れておかなければならない公式が多い上、それだけでは解けない難問がたくさん出ます。だからこそ、学習力育成テストでひとつひとつ着実に結果を出していかなければなりません。授業後に、その日わからなかった問題をやり直しておきましょう。当日中が無理なら、翌日までにやり直しておきたいものです。

算数 全国公開模試対策は

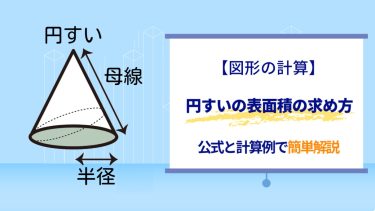

苦手な単元を集中的に解き直しましょう。学習力育成テストの結果を見直して、点数をとれていなかった単元を集中的に復習します。とりわけ、立体図形では苦労する子供が多いので、難しいと感じたらなるべく早く先生にアドバイスを求めて、解けるレベルから解いていきましょう。また、間違えた理由を分析して、対策を練ることが大切です。基本から理解していないのか、問題慣れしていないのか、解く速度が足りないのか、計算ミスが多いのか、分析しましょう。もし、四則計算でのつまずきが多いようでしたら、早急に問題集をやり込むことが必要です。

理科 学習力育成テスト対策は

理科は分野によって勉強の仕方が違います。生物といった、名称をたくさん頭に入れなければならない単元では、なるべく声に出しながら資料を隅々まで読み込みましょう。計算問題が頻出の単元では、できるだけ多くのパターンの問題を解きます。六年生は『栄冠への道』だけではなく『メモリーチェック』も併用してください。『メモリーチェック』を早めに購入する家庭も中にはあるようですが、知識がひと通り入っていることを前提にした確認教材なので、五年生後半までで有効に使える子供はひと握りでしょう。慌てる必要はありません。まずは『栄冠への道』を何周もやり込むことです。

理科 全国公開模試対策は

子供がひと通り勉強したつもりの単元も、親がチェックしてみると抜けがたくさんあります。これまでのテスト結果を参考に、子供が苦手とする単元を突き止めるところから着手してください。苦手な単元の中でも、計算問題が多い物理や化学はできるだけ問題数を多くこなさせたほうがよいです。たとえば、電流や力のつり合いといった単元は、数回解いただけで解ける気になってしまう子供が非常に多く、実際には実力がまるで定着化していないケースは珍しくありません。なるべく繰り返し解かせ、類題も解かせましょう。

社会 学習力育成テスト対策は

社会が不得意な子供は、目の前の情報をどう頭に入れたらよいのかがわかっていないケースが多いです。「暗記をしなくては」という気持ちはあっても、覚え方がわかっていないので中途半端な理解になってしまう子供はたくさんいます。歴史であれば大きな流れの中で覚えられるよう仕上げていくのがよいですし、地理であればあらゆる地域の情報を複合的に覚えていくのがよいです。政治経済については日頃から時事に関心を持っておくと学びの下地になります。

社会 全国公開模試対策は

社会のような覚える箇所の多い科目は、学習力育成テストで点数がとれていても、全国公開模試となった途端に点数がとれないケースがよくあります。なぜなら、範囲が広すぎてとりこぼしが多いからです。それ自体はもはや避けがたいので、まず地理を最優先に覚え直すことをおすすめします。地理はどの分野にも通じる要素が多いですし、地図や地域の情報が頭に入っていないと、歴史や現代社会で失点するためです。

学習力育成テストを固めて、全国公開模試対策も

日能研では学習力育成テストと全国公開模試の点数によってクラス分けが決まります。基本的に二か月に一回、もしくは一か月に一回の頻度ですが、席順はテストごとに変わる仕組みです。成績がよいほど前方中央の席に配置されます。成績を可視化するのは日能研だけではなく、各中学受験塾でも行われている仕組みです。

学習力育成テストは時期によって隔週もしくは一週間ごとに実施されます。まずは学習力育成テストで結果を出すことを目指しましょう。各単元の理解を固めることが全国公開模試への一番の対策です。全国公開模試を受ける際には、範囲指定がないので苦手単元から固めていきます。また、漢字や計算といった基本的な部分を日々積み重ねていくことも大切です。

各科目とも子供の学力に合わせて、どこまでやり込むかが問われます。『栄冠への道』は幅広いレベルを網羅している問題集です。レベルの高すぎる問題を無理にやるのではなく、先生と相談し今やるべき問題を確実に固めていきましょう。