中学受験塾に通うと、さまざまなテストや模試を受けることになります。テストや模試の種類の多さに戸惑う家庭も多いことでしょう。この記事では、中学受験対策におけるテストや模試にはどんなものがあるのかを紹介します。

サピックス・四谷大塚・早稲田アカデミー・日能研のテスト事情

大手中学受験塾ではどのようなテストが実施されているのでしょうか。

サピックスのテスト事情

サピックスのテストにはどんなものがあるのでしょうか。

デイリーチェックで学力の定着化を

サピックスはデイリーチェックとマンスリーテストを中心に進んでいきます。デイリーチェックは四年生から六年生が対象です。毎回授業前に15分~20分程度時間をかけて行います。授業内容をどの程度理解できているのか、その定着度を確認し、取りこぼしのないようにするためのテストです。配点は、国語・社会・理科は100点、算数はクラスや学年によって異なる配点で設定されています。

あくまで学力を確かなものにするためのテストなので、点数が悪くても落ち込む必要はないですし、クラス分けにも影響しません。間違えた問題を解き直し、期間を空けてやり直すことでマンスリーテストに備えます。

マンスリーテストはクラス分けテスト

サピックスのマンスリーテストは月に一回行われます。六年生の八月までは「マンスリー確認テスト」、それ以降は「マンスリー実力テスト」です。

六年生の前半まで続くマンスリー確認テストは範囲指定ありで、その一カ月で学んだ内容から出題されます。デイリーチェックで授業ごとの復習をし、実力を固めて、マンスリー確認テストに臨むというサイクルです。

実際、デイリーチェックレベルを理解していれば、ある程度よい点をとることができます。ただ、最後のほうの設問は難易度が高く設定されているため、そのレベルまで解きたければ別途対策が必要です。

六年生の後半は範囲指定がなくなり、より受験に向けて実力を問う内容となります。

組分けテストは捨て問の見極めが肝心

組分けテストは年に三回(六年生は年二回)、入塾テストを兼ねて実施されています。範囲指定がないため、完全に実力テストです。正答率が低い問題も混在していて、受験本番と同様に捨て問の見極めができるかどうかまで含め問われています。

四谷大塚のテスト事情

四谷大塚のテストにはどんなものがあるのでしょうか。

毎週受ける週テスト

四年生から六年生を対象に毎週、その週にやった内容を確認する週テストを実施しています。YTテストとも呼ばれ、四年生は算・国、五・六年生は算・国・社・理です。その週の内容をちゃんと理解できているかをチェックし、組分けテストに備えます。週テストの難易度は生徒のコースによって違います。

組分けテストは五週に一回

四谷大塚のテキスト「予習シリーズ」は、四単元進めるごとにまとめ単元が用意されています。一週間に一単元進めていき、五週目で四週分の学習内容を復習するサイクルです。そのため、五週目は週テストではなく組分けテストを実施します。組分けテストの難易度は生徒がどのコースかを問わず一律です。

早稲田アカデミーのテスト事情

早稲田アカデミーのテストにはどんなものがあるのでしょうか。

隔週のカリキュラムテスト

早稲田アカデミーが、四谷大塚のテキスト「予習シリーズ」を使っているのはよく知られた話です。そのため、早稲田アカデミーと四谷大塚は2020年度までテストのスタイルがよく似ていました。週テストで学力を定着化し、組分けテストに挑むサイクルです。

しかし、2021年度から早稲田アカデミーは週テストを廃止。代わりに隔週でカリキュラムテストを実施しています。なお、カリキュラムテストは四谷大塚の作成です。

組分けテストは四谷大塚と同じ

五週に一度受ける組分けテストは四谷大塚の組分けテストです。習ってきた単元の内容が本当に理解できているのかが問われます。

日能研のテスト事情

日能研のテストにはどんなものがあるのでしょうか。

育成テストで学力の定着化を

日能研では五六年生では隔週、六年生になると毎週、育成テストが行われます。育成テストは学力を定着化するためのテストなので、日ごろの勉強ができているかどうかにかかっています。

なお、この育成テストの結果もクラス替えに影響するため、注意が必要です。他塾のように「復習するべき箇所を洗い出すために受けよう」といった姿勢ではなかなか厳しいでしょう。なお、日能研では基本的に、四年生と五年生では二ヶ月に一度、六年生では毎月、クラス替えが行われます。六年生後半からは受験対策のため、育成テストは実践テストと名を変え、範囲指定がなくなります。

私立中学受験で絶対に受けたい四大模試って?

私立中学受験ではさまざまな塾が公開模試を実施しています。なかでも有名な模試は「四大模試」と呼ばれるものです。

四大模試ってどんな模試?

四大模試とは四谷大塚の合不合判定テスト、サピックスのサピックスオープン、日能研の全国公開模試、首都圏模試センターの統一合判を指します。それぞれ強みがあるため、志望校のレベルから「自分に合った模試はどれだろうか」と考えることをおすすめします。

四大模試を詳しく見ていこう

四大模試のそれぞれの強みはどんなところにあるのか、詳しく見ていきましょう。

四谷大塚の合不合判定テスト

年に六回実施される四谷大塚の合不合テストは、志望校のレベルを問わず精度の高いデータを提供できている模試です。そのため、一万四千人以上の多くの受験生が合不合判定テストを受けています。

四谷大塚の合不合判定テストは、同じ志望校を目指すライバルたちとの実力比較であったり、全国主要中学校の志望校判定が可能だったりと、とても充実したテストです。中学校が試験会場に含まれているため、テスト慣れ、場慣れとしても非常に有効でしょう。

男女別に問題が出るため、男子校・女子校狙いならより正確な結果を得られておすすめです。国語の記述量が多く得点しづらいので、時間配分には気をつけましょう。

テスト後には自宅のパソコンで解説授業を受けることが可能です。

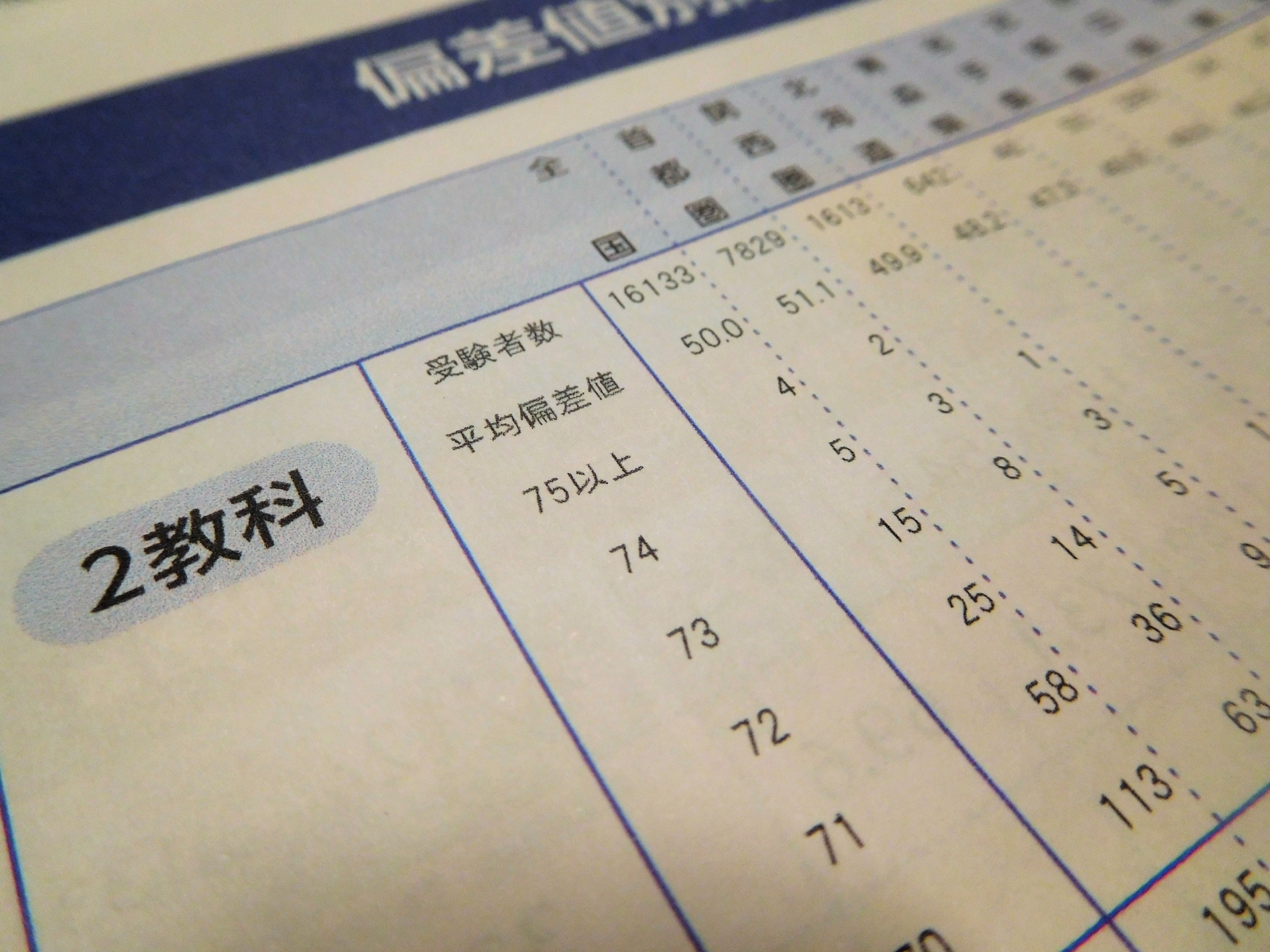

最難関校を目指すならサピックスオープン

サピックスは御三家をはじめ最難関校レベルを目指す子供に人気の塾ですが、サピックスの模試であるサピックスオープンも受験するのは主に最難関校を目指す子供です。出題される問題はハイレベルで、四大模試の中では受験者数も七千人程度とあまり多くありません。受ける子供の学力レベルが高いため、偏差値はかなり低めに出ます。

ちなみに、サピックスオープン以外にも、最難関校受験者向けの模試はあります。四谷大塚の学校別判定テストや、早稲田アカデミーのNN志望校別コース学校別合格判定模試などです。

翌日に結果が出る日能研の全国公開模試

四谷大塚の合不合判定テストと同様に、問題の難易度が標準的な模試です。四谷大塚と日能研の模試は偏差値も僅差、受験者数も同じぐらいです。テスト結果は翌日会員用webサイトにアップされます。成績、学校情報、弱点の克服の仕方など提供されるデータは豊富です。なお、全国公開模試は塾生のクラス分けにも影響します。

中堅校以下向け。首都圏模試センターの統一合判

首都圏模試センターの統一合判は問題のレベルが比較的易しいため、偏差値も高めに出ます。中堅校以下を志望する子供におすすめです。中堅校以下のデータが多く集まる点が最大のメリットであるため、難関校志望者は受ける必要はありません。

公立中高一貫校を受ける家庭におすすめの模試は?

公立中高一貫校を受ける場合、基本的に私立中学受験とは問題の傾向が異なります。科目ごとの区切りがなく、横断的な思考が必要です。加えて、答えを適切な文章で表現する力が求められます。そのため、私立中学校向けの模試ではなく、公立中高一貫校対策に特化した模試を受ける必要があるのです。

具体的には、四谷大塚の公立中高一貫対策実力判定テスト、日能研の公立中高一貫校適性検査テスト、首都圏模試センターの適性検査型模試、日本教材出版の公立中高一貫校適性検査対策模試、enaの都立中学校別合判などが挙げられます。

また、早稲田アカデミーの適性検査対応力判定模試、公立中高一貫校対策全国一貫模試、公立中高一貫校オープン模試、あるいは栄光ゼミナールの公立中高一貫スタートテスト、公立中高一貫校適性検査対策模試のように公立中高一貫校志望者が段階ごとに受ける複数の模試が用意されている塾もあります。

模試はいつのタイミングで、何回ぐらい受けるのが正解?

模試を受ける時期や回数で迷う家庭も多いです。どうすればよいのでしょうか。

中学受験において受験生が受けるべき模試の回数は?

模試を受けるとなると、一日の予定のほとんどを模試だけに費やさなければなりませんし、したい勉強ができないとなれば大きなタイムロスといえます。実際、毎年、受験生から「模試ばかり受けていると、勉強が疎かになるんだけど、本当によいのかなあ」と不安の声が聞こえてくるものです。

模試はいつ、何回ぐらい受けるのがよいのでしょうか。塾の方針によって意見が割れるところではありますが、よく言われるのは「六年生の前半(夏休みまで)で受ける模試は3~4回ぐらい」「六年生の後半(夏休み後)は毎月一回」というものです。

複数の種類の模試を受けて、模試の違いを知ることは大切ですが、その一方で、メインの模試を必ずひとつ決めるようにしておきましょう。模試の種類によって偏差値は変わってくるため、継続的にひとつの模試を受けておかないと、実力の変遷がよくわからなくなるためです。

模試ってなんのために受けるの?

多くの子供たちは「後半は月一回模試を受けなきゃダメなの?」と驚きます。受験が近い時期に模試を毎月一回受けるのはスケジュールの上で、かなりきつく感じるかもしれません。加えて、こうした模試は有料で、だいたい一回あたり五千円前後かかります。費用の負担も決して小さくはありません。

しかし、模試にはさまざまな意義があります。ミスした問題をやり直すのは、苦手単元の特定および克服につながる効率的な勉強法です。加えて、定期的に自分の立ち位置を確認できれば、モチベーション維持につながります。

なにより、大事なのが試験慣れです。会場で落ち着いて問題と向き合えるか、適切な時間配分をし、捨て問かどうかの判断ができるかが問われます。試験慣れは軽視されがちな要素ですが、模試の初回と二回目で偏差値に大きな差がつく子供は多いです。初回は勝手がわからず、時間配分を間違える子供が続出します。できるだけ経験を積ませて落ち着いて試験当日を迎えられるようにしてあげてください。

六年生になる前にも模試は受けたほうがよいの?

有料の模試は、できれば五年生から受けておくことをおすすめします。五年生の段階で、受験に対して危機感を持っている子供は少ないです。一、二回程度で構いません。実力試しと思って受けておくとよいでしょう。

なお、四谷大塚の全国統一小学生テストのような低学年から受けられる無料の模試はぜひ積極的に受けてみてください。かなり詳細なデータがもらえるのに無料なのはお得ですし、子供にとっても学びの多い経験になります。

テストや模試を活用して志望校合格を目指そう

中学受験で志望校合格をつかみとるためには、テストや模試を上手に活用することが大切です。悪い結果は引きずり過ぎず、いまどのあたりが自分にとっての弱点でどう克服すればよいのかを分析するようにしましょう。

塾によってテストの周期は異なりますが、学習内容を復習し、実力として定着化させていくサイクルは同じです。できるだけ授業時間内で理解する努力をし、家庭学習の負担を軽減しながら受験勉強に臨みましょう。

模試は四大模試をはじめさまざまな種類があります。自分の受験校のレベルにあわせて受けるとよいでしょう。模試の種類によって偏差値も大きく変わってくるので、自分と受験校の偏差値とを照らし合わせて考えるときには気をつけてください。

受験生は六年生前半で3~4回、後半は月イチで模試を受けることをおすすめします。試験慣れやモチベーション維持、苦手単元把握のために模試は有効ですし、せっかく受けたからには解きっぱなしにしないで復習に力を入れることをおすすめします。

まめに復習できる子供は必ず伸びます。自力では難しいようなら家庭教師などの教育サービスを活用し、勉強のフォローをしてもらうとよいでしょう。