「想像力の豊かな子供に育ってほしい」と願う親は多いもの。想像力の豊かさは人間性を高めます。中学受験でも問題を解く上で先を読む想像力は欠かせません。

この記事では、想像力を高めるためのいくつかの方法について紹介していきます。

そもそも「想像力」ってどんなものなの?

私たちは「想像力」という言葉をよく使います。しかし、その意味合いは使う場面によって多少変わってくるものです。たとえば、友達の気持ちを思いやるのも想像力ですし、自分が行動を起こすに当たり、さまざまな予測を立てるのも想像力。本を読むときに映像を思い浮かべたり、登場人物の感情に寄り添ったりするのも想像力でしょう。

中学受験においては、算数の解き方の道筋を立てる想像力、国語の文章を理解するための想像力などが必要となります。

遊びの中で、豊かな想像力を身に着けよう

想像力アップに効果的な遊びにはどんなものがあるのでしょうか。

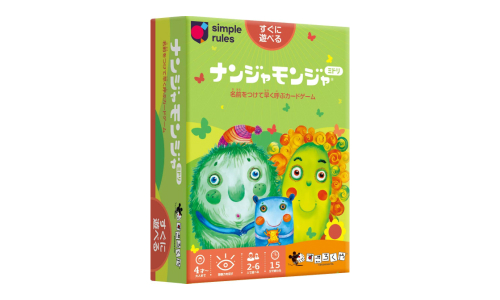

「逆」ナンジャモンジャゲームをやってみよう

人気のカードゲーム「ナンジャモンジャ」をご存知でしょうか。頭と手足だけのナゾの生き物「ナンジャモンジャ族」に名前をつけるゲームです。山積みにしたカードを一枚ずつめくり、命名済みのカードが出たときに、いち早く名前を言えた人がそのカードをもらえます。勝敗を決めるのは獲得したカードの枚数。単純なようで、これが意外と盛り上がるのです。

「ナンジャモンジャ族」のユニークな特徴に、その人ならではの面白い名前をつけるというだけでも十分想像力を駆使していると言えますが、ここではあえてナンジャモンジャゲームの「逆」をおすすめします。

つまり、「名前に相応しいナゾの生き物を描く」ゲームです。姿を見て名前をつけるのではなく、名前に基づいて姿を考えます。必要なものは紙と絵を描く道具だけ。一人でもできますが、二人以上で名前を出し合ったほうが楽しめます。できるだけヘンテコで想像力を喚起する名前を考えましょう。一人が名前を決めたら、二人同時に絵を描きます。どちらが名前のイメージに寄り添ったものを描けるか競い合いましょう。

「なにもないところからいきなり名前を考えるのは難しい」と感じる人もいるでしょう。その場合は、縛りを設けるとよいです。紙に単語を書き出し見えないよう折りたたみます。ゲームではその紙を一枚引き、そこに書かれている情報をヒントに名前を決めてみてください。ヒントにする情報は、色や形がよいでしょう。

たとえば「丸」と書かれたヒントを見て、「まんまるだんご星人!」と子供が名前を決めたとします。「まんまるだんご星人」から連想される姿をそれぞれ絵にしてみてください。その後、互いの絵のアピールポイントをプレゼンしてどちらがよいかを決めましょう。相手は子供なので、ムキになって勝ちを譲らないかもしれませんが、そこは負けてあげて問題ありません。大切なのは、子供が「勝ちたい」と思えるようリードすることです。

画像引用元:Amazon

「いつどこで誰がなにをどうした」に質問タイムを

「いつどこで誰がなにをどうした」という遊びがあります。「いつ」「どこで」「誰が」「なにを」「どうした」のかそれぞれの項目別に複数のカードを用意。項目ごとに引いて文章を完成させます。当然、ランダムな組み合わせとなるので文章の内容は突拍子もありません。むしろ、突拍子のない内容であればあるほど面白い、という遊びです。

たとえば、「百年後」「激安スーパーで」「犬のシロが」「パパと」「戦った」という文章ができたとします。普通に遊ぶ際には、「なんてヘンテコな文章なんだろう」とアハハと笑っておしまいです。

しかし、そこでおしまいにはせず、子供への質問タイムを設けてみてはどうでしょうか。

例えばこんな質問です。

- 「なんで犬のシロとパパは百年後にいるの?」

- 「百年後の激安スーパーは今のとどう違うの?」

- 「シロとパパが戦う理由はなに?」

ひとつひとつ突っ込んでいくと、子供は文章とのつじつまを合わせるため、その背後に横たわる物語を想像します。「断片的な材料を物語化する」、つまり点と点を結んで線にしているのです。線を引く行為こそ想像力だといえるでしょう。

- ナンジャモンジャゲームを「逆」にして遊ぶ

- 「いつどこで誰がなにをどうした」に質問タイムを設けて遊ぶ

創作を通して想像力を高める

創作を通して想像力を高める方法にはどんなものがあるのでしょうか。

迷路作りで自分なりの冒険譚を

子供にとって迷路を描くのは楽しい遊びです。ここで紹介する迷路は行きついたマスごとに2方向に分岐します。「ある主人公が冒険をする過程で、いくつかイベントマスに出くわし、なんらかの二択を迫られる迷路」と設定を伝え、子供に紙とペンを渡してください。

落書きが好きな子供であれば、どんどん迷路を書き進めていくはずです。イチから想像を膨らませて物語を創作するのは難しくても、「迷路」「常に2つの選択肢」といったフォーマットが提示されれば、一気にハードルが低くなります。冒険譚に想像を膨らませましょう。同じように、なにかしらの条件に基づいて双六を作るのも面白いです。

紙芝居の絵を見ながらストーリーを考えよう

紙芝居は絵と文章が切り離されています。そのため、あえて文章は読まず、絵だけを見て物語を想像することが可能です。絵だけを見せられた子供は、自分なりに物語のあらすじを推測しようとします。

子供に紙芝居の展開に合わせて、セリフや地の文を考えてもらってください。即興で作った話を楽しんだあと、本来はどんな話だったのかを教えてあげましょう。

紙芝居は図書館で貸し出ししています。紙芝居を借りるのが難しい環境の場合は、絵と文章のページが分かれている絵本を選んで、絵のところだけ見せながら同様に物語を考えさせてみるとよいです。

「ifのストーリー」を考えてみる

親子で読書を楽しむとき、物語の「if」を考えてみましょう。物語が大きく動くポイントで、もし違う展開だったらどうなっていたのかを子供に想像させるのです。

声かけの例としては、「このとき〇〇に会えてよかったよね。もし、このとき、ここに〇〇がいなかったらどうなっていたんだろう?」といった感じがよいでしょう。

子供はよく知る物語の別の可能性を考え始めます。ふざけた展開を提案されたときには、あえて乗っかり「それでどうなるの?」「それでどうなるの?」と質問を重ねていくのも効果的です。奇想天外な展開が生まれるかもしれません。

- フォーマットを提示して迷路を作る

- 紙芝居の絵を見ながらストーリーを考える

- 親子で読書を読むときに「ifのストーリー」を考える

読書の感想をアウトプットし、想像力を高める

読書は心を豊かにする体験です。感想をアウトプットすることで、更に想像力を高めることができます。

親子で本の感想を語り合おう

子供と同じ本を親も読んでおき、感想を語り合うとよいでしょう。「想像力」とは「これまでとは違う新しい可能性に気付く力」でもあります。自分と全く異なる解釈に耳を傾けることで、たくさんの学びがあるはずです。

自分の感想を、他の人に共感してもらえるよう伝えるのはなかなか難しいもの。自分がどうしてそう考えたのかを改めて問い直し、相手に伝わる言葉を探す作業が必要です。

しかし、そうして選りすぐった言葉は、自分の中に新しいものの見方を根付かせるようになります。今後なにかを想像するときの一助となるのです。

読書感想文より気楽。読書ノートを作ってみよう

夏休みの課題の定番として、子供を悩ませるのが読書感想文です。当然ながら、提出が前提なので、整った文章で書かなければなりません。おまけに枚数も規定されています。子供にとってプレッシャーになるのも無理のないことです。

しかし、読後の感想を文章にまとめることには大きな意義があります。そこで、「読書感想文を出しておしまい」ではなく、「読書感想文よりももう少し自由度の高い読書ノートを作ろう」と子供に働きかけてみるのはどうでしょうか。長く感想を書きたければ長く書けばよいですし、短く感想を書きたければ短く書けばよいです。いわば読書のメモ帳ですから、内容がまとまっている必要もありません。

読んだ本の感想全てを読書感想文レベルに仕上げられる子供はなかなかいません。もっと気楽に振り返って言語化することで、本をより一層深く堪能することができます。自身の想像力と表現力をあわせて磨いていけるでしょう。

- 親子で本の感想を語り合う

- 自分だけの読書ノートを作る

人や社会との関わりの中で想像力を高める方法とは

多様性の時代には、他者を理解する想像力が大切です。どうすればよいでしょうか。

自分と反対の意見を聞くようにしよう

多くの人は、自分と似通った意見を持つ相手と仲良くしたいものです。しかし、それは自分の想像の範囲内だけで、コミュニケーションをとっていることにほかなりません。ときには反対意見にも積極的に耳を傾ける機会を持つことが大切です。そうすれば、自分と違う人間への想像力を持てるようになります。

そうはいっても、親子で意見が真正面から対立すると、だいたいどちらかがムキになり喧嘩に発展します。ですから、ここは冷静に話せるテーマを設定して、ディベートをしてみるとよいです。

しかし、いざ張り切って「一緒にディベートしよう」と子供を誘っても、「ぜひ」とうなずいてもらえる可能性は低いでしょう。いきなり高尚なテーマを選んだところで、子供の関心を喚起することはできません。ここは日ごろから子供が強く興味を持っているテーマに絞り込みましょう。たとえば、「カブトムシとクワガタはどちらが強いのか」。これなら「ディベート」だと身構えなくても自然に意見を交換できるはずです。

「ディベート」と聞くと、攻撃的なイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、それは誤解です。互いに、相手の話を理解、分析し、自分の主張を整理し伝えることができれば、ディベートは成立します。なんといっても相手は子供。「私はこう思うんだけどどう?」とやんわり話を振り、相手の意見を傾聴する姿勢を崩さないようにしましょう。

最後まで相手の意見に賛同できなかったとしても、「世の中にはまったく違うものの見方があり、多様である」と知ることで、想像力は広がりを持つのです。

社会で起きていることに関心を持たせよう

子供が生きている世界は、大人に比べて狭いものです。成長に合わせて関心の幅を広げていかないと、狭い基準で物事を判断するようになります。それはあまりにも想像力に欠けた状態です。そうしてなにも知らないまま、インターネットに触れるのはときに危険を招きます。情報リテラシーを持てないまま、飛び交う情報を鵜呑みにしかねないためです。

見識を広げるために新聞をとるのもひとつの手ですが、大人向けの内容では敷居が高いかもしれません。その場合、子供向けの新聞はどうでしょうか。朝日・読売・毎日といった大手新聞社が作っています。ぜひ検討してみてください。また、報道のラジオ番組を聴く選択肢もあります。親がラジオをリビングで聴く習慣を持てば、自然と子供も学びを深めます。

受験をする子供でよくあるのが、受験間際になって時事問題の教材を詰め込み型で覚えるケース。しかし、社会問題を学ぶ際は、詰め込み型はなるべく避けたほうがよいでしょう。時事問題はリアルタイムで追いかけたほうが面白いですし、強く記憶に残ります。世界で起きる出来事について自分の頭で考え、なにかしらの意見を持つようになれば、「世界で起きていることは決して他人事ではない」という意識につながるでしょう。それは自分以外の存在への想像力を高めることでもあります。

- 自分と反対の意見にも積極的に耳を傾ける

- 社会で起きている時事問題に関心を持つ

子供の想像力を高める方法はさまざま。わが子に合ったアプローチを

想像力の豊かさは、問題の展開や文章を読み込む力を育て、中学受験対策をはじめ勉強面で大きくプラスに働きます。それだけでなく、コミュニケーション面にもよい影響を与え、生きていく上での視野を広げてくれます。

想像力を伸ばすための方法はさまざまです。記事中で挙げた「逆ナンジャモンジャ」ゲームや、「いつどこで誰がなにをどうした」ゲームといった遊び。それから、自分で物語を考えてみたり、読書後の感想をアウトプットしたりするのも効果的です。

豊かな想像力には、基盤となる論理性や知識が必要となります。自分と似た意見だけを重視していると発想に限界が生まれ、他者を理解できません。異なる意見に賛同できなくともよいのです。正反対の意見にも耳を傾けられる姿勢を育みましょう。社会問題にアンテナを張ることも大切です。メディアリテラシーを育成していきましょう。親は子供の世界を広げるための環境作りをしてあげてください。